Mali

Ce document fait partie d'un projet de recherche plus large sur les flux d'or africains. Pour plus d'informations sur les sources de données, la méthodologie ou les recommandations, veuillez vous référer au rapport Sur la piste de l'or africain (SWISSAID 2024).

Type de pays

Principales caractéristiques : important producteur d’or industriel et d’or artisanal ; secteur artisanal hautement informel ; important exportateur d’or déclaré et d’or non déclaré ; important centre de la contrebande régionale d’or.

Production d'or

-

extraction minière artisanale et à petite échelle :

- déclarée : aucune

- estimation des autorités maliennes : 6 tonnes en 2022 ; autres estimations : 30-57 tonnes

-

extraction minière industrielle ou à grande échelle : 66,2 tonnes en 2022

Exportations d’or

- déclarées : 65,7 tonnes en 2022

- non déclarées (estimation) : 95 tonnes en 2022

Membre ITIE : Oui, depuis 2007, mais le dernier rapport disponible concerne l’année 2020.

Rapporte à UN Comtrade : oui, mais les données manquent pour certaines années.

Résumé

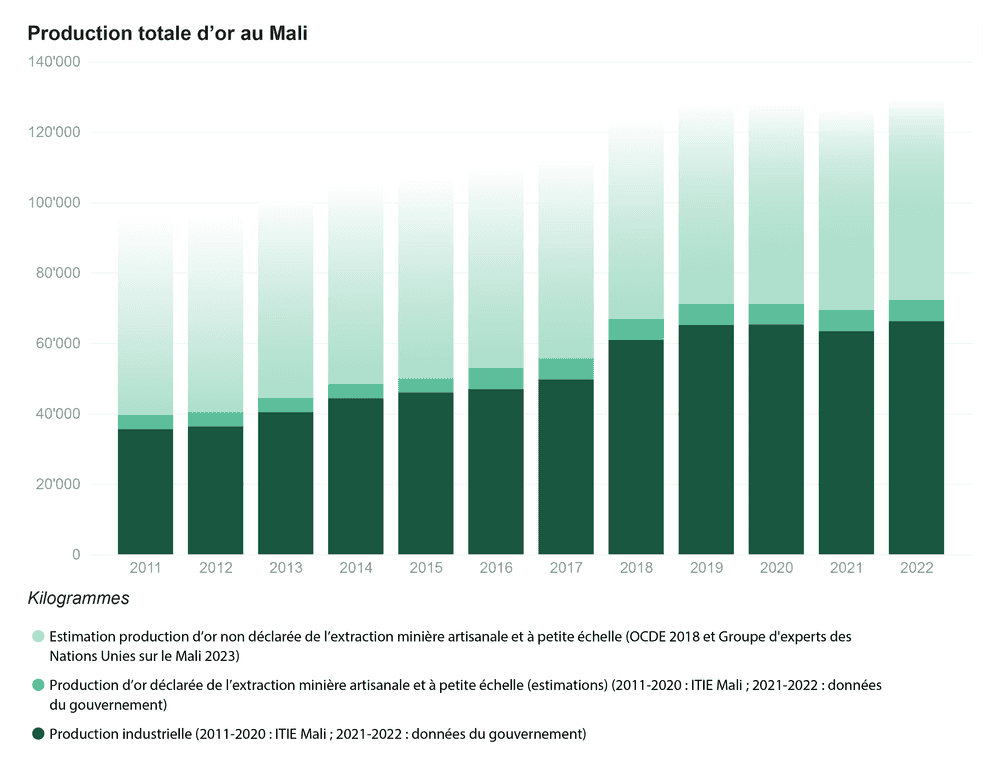

Le Mali occupe depuis longtemps une place dans le haut du classement des pays africains producteurs et exportateurs d’or. Après un premier boom aurifère au début des années 2000, la production d’or a massivement augmenté au cours de la dernière décennie. En 2022, on estime que le Mali a produit entre 97 et 123 tonnes d’or. Tandis que l’extraction industrielle produit plus de 60 tonnes d’or par année, l’extraction minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) représente entre un tiers et la moitié de la production totale d’or du pays. Au début des années 2020, les exportations d’or du Mali représentaient près de 80 pour cent de la valeur commerciale des exportations totales du pays.

La production d’or déclarée provient presque exclusivement du secteur industriel ou à grande échelle. Les chiffres officiels du gouvernement sur la production d’or d’EMAPE, qui sont en fait des estimations, étaient de 4 à 6 tonnes par année au cours des dix dernières années. D’autres estimations plus réalistes évaluent la production d’or d’EMAPE non déclarée entre 30 et 57 tonnes par année, ce qui représente une valeur comprise entre 1,98 milliards et 3,77 milliards USD. Selon les calculs de SWISSAID, entre 2012 et 2022, le Mali aurait produit plus de 300 tonnes d’or d’EMAPE non déclaré d’une valeur de 13,5 milliards USD. Selon la Chambre des mines du Mali, en 2022, le pays comptait 369 sites d’orpaillage, un million d’orpailleurs, 100 coopératives et 188 comptoirs d’achat et d’exportation agréés. Une partie de la production et du commerce d’or issu de l’EMAPE au Mali est étroitement liée à l’activité de groupes armés.

Le Mali joue depuis de nombreuses années le rôle de plaque tournante du commerce de l’or régional. A la fiscalité avantageuse du milieu des années 2010 s’est ajouté un réseau de comptoirs d’achat très puissants proposant des prix d’achat très attrayants. La grande majorité de l’or d’EMAPE, extrait au Mali et importé frauduleusement dans les pays limitrophes, est exporté en contrebande, principalement à destination des Emirats arabes unis (EAU). SWISSAID a calculé que 634,74 tonnes d’or, d’une valeur de 27,6 milliards USD, ont été exportées en contrebande du Mali vers les EAU entre 2013 et 2022. En appliquant une taxe à l’exportation de 2 pour cent, cela représente un manque à gagner d’au moins 552 millions USD pour l’Etat malien.

Ces dernières années, l’or industriel malien a été exporté vers des raffineries basées en Suisse (Metalor, Argor-Heraeus), en Afrique du Sud (Rand Refinery) et dans une moindre mesure en Australie (The Perth Mint).

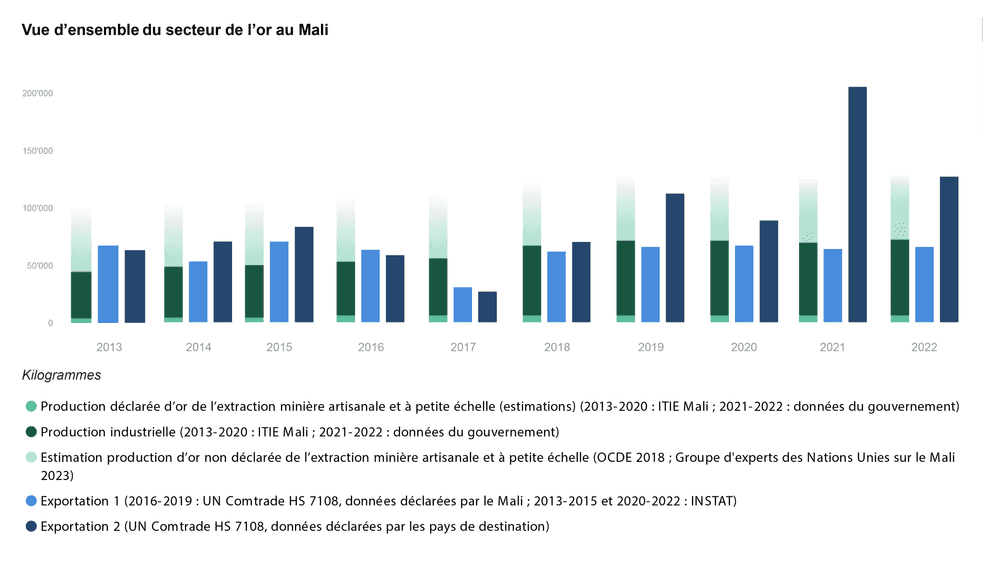

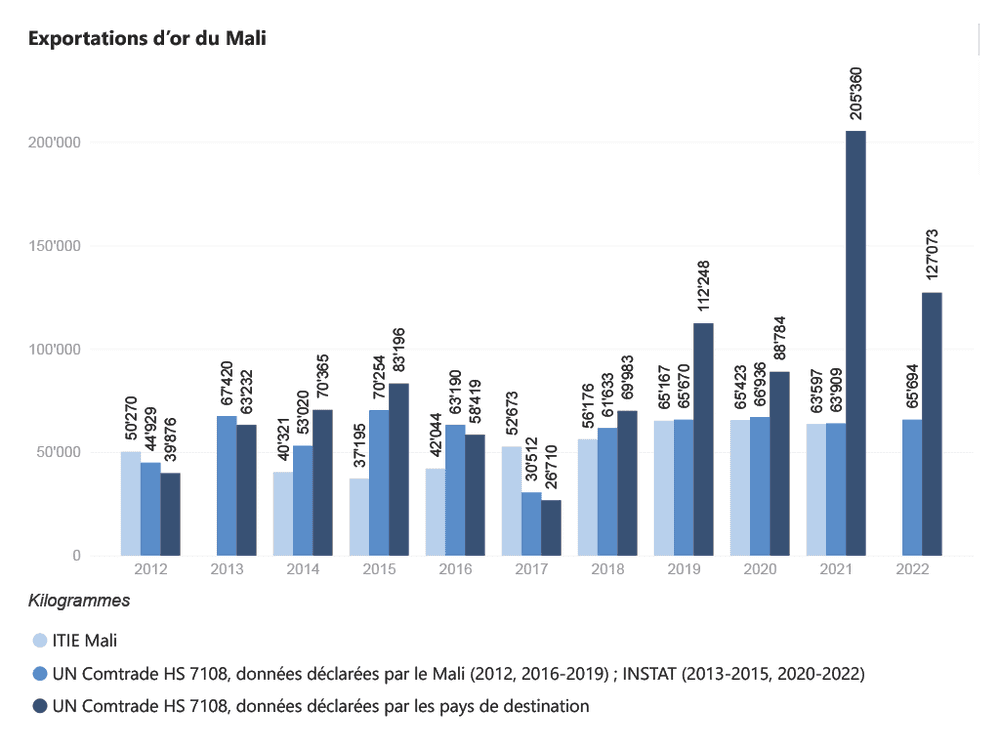

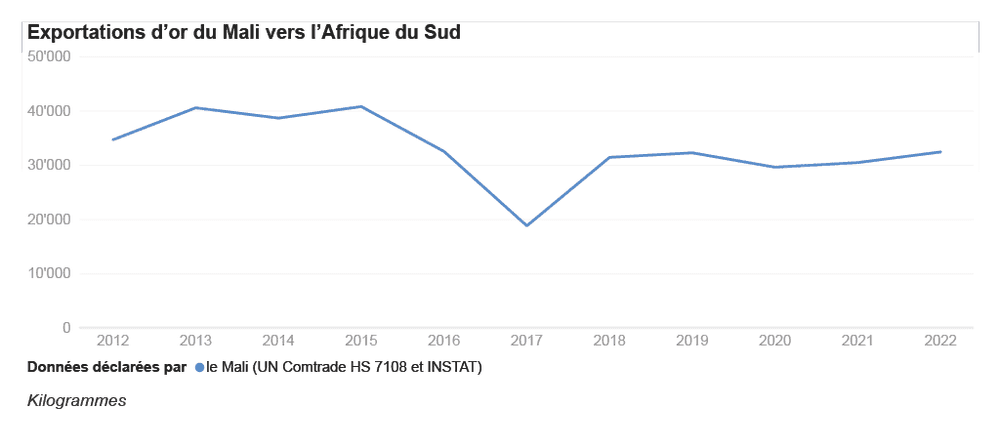

La comparaison entre la production d’or au Mali, les exportations d’or de ce pays et les importations d’or des pays partenaires est compliquée. Tout d’abord, une part importante de la production d’or issue de l’EMAPE au Mali n’est pas enregistrée par les autorités maliennes ; comme expliqué ci-dessous, il n’existe que des estimations des volumes réellement produits. Cet or non déclaré n’est pas non plus enregistré par les autorités maliennes à sa sortie du pays et n’apparaît donc pas dans les statistiques maliennes sur l’exportation du métal précieux. Ensuite, de l’or en provenance des pays voisins (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Guinée, Mauritanie, Sénégal) est acheminé clandestinement vers le Mali. Cet or de contrebande n’est pas déclaré à l’importation au Mali et n’est généralement pas non plus déclaré lorsqu’il est exporté de ce pays. Enfin, les données issues des déclarations faites à UN Comtrade (la base de données des Nations Unies sur le commerce international) par les autorités des pays dans lesquels de l’or en provenance du Mali a été importé sont incomplètes. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, l’Afrique du Sud, qui importe officiellement une grande partie de l'or industriel malien, ne fournit pas de données détaillées sur ses importations à UN Comtrade. Entre 2012 et 2022 (à l’exception de 2017), 30 à 35 tonnes d’or malien ont été exportées chaque année vers l’Afrique du Sud. Cela signifie que les importations d’or en provenance du Mali déclarées par les pays de destination (colonne de droite ci-dessus) devraient en réalité être bien plus élevées. Deuxièmement, tout l’or qui sort en contrebande du Mali n’est pas forcément déclaré à l’importation dans les pays de destination.

Malgré ces limites, l’analyse du graphique ci-dessus permet de mettre en évidence deux aspects importants. Premièrement, l’or du Mali déclaré à l’exportation provient majoritairement des mines industrielles et pas ou très peu des mines artisanales ou à petite échelle. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les années 2018 à 2022 (cf. les faibles écarts entre les colonnes vert foncé et les colonnes bleu clair). Deuxièmement, une grande partie de l’or produit au Mali et exporté depuis ce pays échappe au contrôle de l’Etat malien. En effet, les exportations d’or rapportées par les autorités maliennes sont en général inférieures aux importations d’or en provenance du Mali rapportées par les autorités des autres pays (cf. les grands écarts entre les colonnes bleu clair et les colonnes bleu foncé). Ces écarts sont en réalité plus élevés d’environ 30 tonnes si l’on tient compte du commerce de l’or avec l’Afrique du Sud.

Production d'or

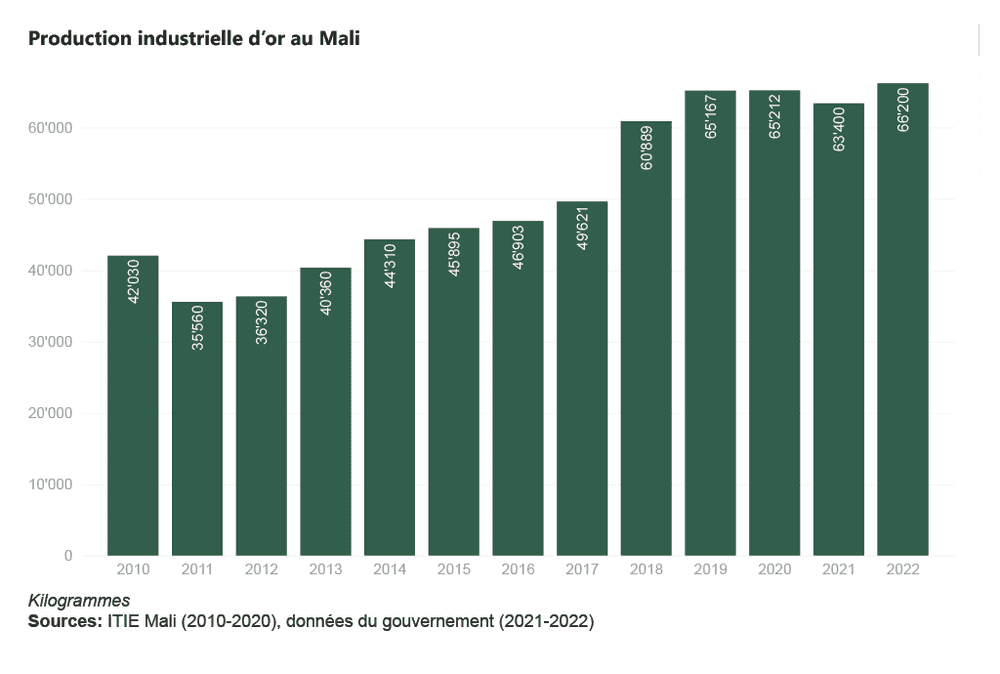

La production d’or déclarée au Mali a clairement augmenté au cours de la dernière décennie. Alors que le pays produisait une quarantaine de tonnes de métal jaune par année au début des années 2010, ce chiffre dépasse depuis 2019 les 65 tonnes par année (p. ex. 71,2 tonnes en 2020, Agence Ecofin 2021). La grande majorité de cette production déclarée provient des mines d’or industrielles du pays. Les exploitations artisanales et à petite échelle y contribuent à raison d’un peu moins de 10 pour cent (6 tonnes par an de 2018 à 2022), selon les chiffres des autorités maliennes. Selon d’autres estimations (voir ci-dessous), la production d’or d’EMAPE représenterait entre un tiers et la moitié de la production d’or totale du pays. Sur la base de ces différents chiffres et estimations, on peut estimer que le Mali a produit entre 97 et 123 tonnes d’or en 2022.

La production industrielle d’or au Mali a pratiquement doublé au cours de la dernière décennie, comme en témoigne l’écart entre les données de 2011 et de 20201. Cette forte augmentation s’explique en grande partie par le fait que le nombre de mines d’or industrielles au Mali a doublé en un peu plus d’une dizaine d’années, passant de sept en 2010 à quatorze en 2021 (Jeune Afrique 2021). Deux de ces mines, Fekola et Loulo-Gounkoto, ont produit ensemble plus de 40 tonnes d’or en 2021, selon les données du Ministère des mines, de l’énergie et de l’eau (MMEE)2. La mine de Loulo-Gounkoto occupait même la huitième place du classement des plus grandes mines d’or au monde en 2020 (Mining.com 2021).

De récents comptes rendus du secteur de l’or malien (p. ex. Jeune Afrique 2022) font état d’un risque d’épuisement des réserves dans un avenir proche. Cela pourrait considérablement changer la donne pour ce pays, dont l’approvisionnement en devises étrangères dépend fortement du commerce de l’or3.

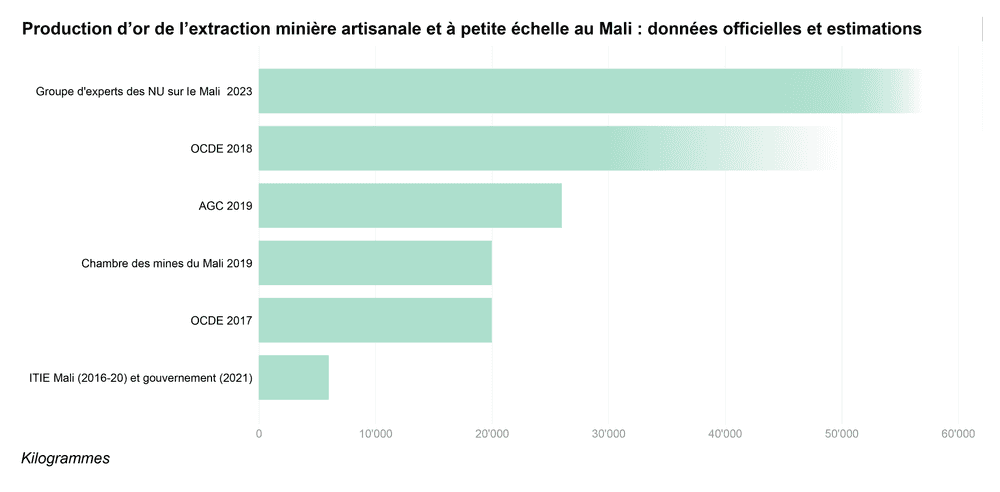

L’EMAPE d’or, communément appelée « orpaillage » au Mali, est un secteur crucial pour l’économie du pays. Cependant, on dispose de peu de données chiffrées à son sujet. Dans une communication à la section malienne de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE Mali), la Chambre des mines du Mali (CMM) soulève « l’indisponibilité des données fiables de la production d’or de l’orpaillage » (ITIE Mali 2022: 22). Pour Soumaila Siby (dit Ismail), directeur général de la raffinerie malienne Marena Gold, « personne ne peut dire avec certitude la production annuelle d’or artisanal »4. Les chiffres officiels sur les quantités d’or produit par l’EMAPE au Mali sont en fait des estimations5 : 4 tonnes entre 2011 et 2015 et 6 tonnes entre 2016 et 2022, selon les rapports de l’ITIE Mali (ITIE Mali 2020: 13, ITIE Mali 2022: 22), l’Annuaire statistique du sous-secteur mines, géologie et énergie 20216 et les données du MMEE (Agence Ecofin 2023).

D’autres estimations sur la production d’or d’EMAPE sont toutefois bien plus élevées. Dans un entretien daté de 2019, Abdoulaye Pona, président de la CMM, affirme que cette production dépasse les 20 tonnes par an (Jeune Afrique 2019). Dans un rapport publié la même année, l’Artisanal Gold Council (AGC) calcule le chiffre de 26 tonnes, en se basant sur des estimations du nombre de mineurs (plus de 500’000), du nombre de sites miniers (228) et de la quantité de mercure utilisé (33 tonnes par an) (AGC 2019, chiffres repris dans MEADD 2020: 3). L’organisation non gouvernementale (ONG) précise qu’il s’agit d’une estimation prudente, car son étude ne couvrait que les régions de Kayes, Sikasso et Koulikoro, et laissait de côté la région de Kidal, où l’EMAPE était pourtant en hausse à la fin des années 2010. Un rapport rédigé pour le compte de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) indique que « les autorités en charge du secteur évoquent 30 à 50 tonnes de production, sans toutefois être en capacité d’étayer ces estimations » (OCDE 2018: 6). De son côté, le Groupe d’experts de l’ONU sur le Mali estime la production de l’EMAPE d’or entre 50 et 57 tonnes. Selon lui, les régions du sud, à savoir, Kayes, Koulikooro et Sikasso produisent entre 35 et 40 tonnes d’or d’EMAPE, alors que les régions du centre et du nord produisent entre 15 et 17 tonnes d’or d’EMAPE, dont 9 et 10 tonnes uniquement pour les sites du nord (Conseil de Sécurité des Nations Unies 2023: 26). Un expert du secteur minier malien avec lequel SWISSAID s’est entretenue lui a indiqué que des membres de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali plaçaient la production annuelle d’or d’EMAPE à environ 50 tonnes7. Dario Littera, directeur général de la raffinerie malienne Kankou Moussa, estime pour sa part que cette production se situe entre 70 et 80 tonnes8. SWISSAID a retenu une fourchette de 30 à 57 tonnes pour la production d’or d’EMAPE annuelle au Mali, ce qui représente une valeur comprise entre 1,98 milliard et 3,77 milliards USD9. Sa décision a été motivée non seulement par une analyse de la méthodologie des estimations mentionnées ci-dessus, mais également par des entretiens avec des experts du secteur10.

Une comparaison entre l’estimation officielle du gouvernement (6 tonnes) et les estimations de la production d’or d’EMAPE non déclarée (30 à 57 tonnes) indique qu’entre 80 et 89,5 pour cent de l’or d’EMAPE au Mali n’est pas déclaré lors de la production. En se basant sur les différentes estimations ci-dessus et les informations recueillies sur les régions productrices, SWISSAID a calculé qu’entre 2012 et 2022, le Mali aurait produit plus de 300 tonnes d’or d’EMAPE non déclaré, ce qui représente une valeur de 13,5 milliards USD11.

Selon l’ONG Pact, l’augmentation de la production d’or d’EMAPE au début des années 2020 est due notamment aux difficultés socio-économiques auxquelles la population malienne est confrontée et à la mécanisation accrue du secteur résultant de l’afflux d’opérateurs chinois (de Haan, Diarra & Barry 202312). Alors que les régions du Sud produisent de l’or depuis de nombreuses années, une ruée vers l’or dans les régions du Nord s’est produite à partir de 2018 (UNODC 2023: 13). Selon la CMM, en 2022, le pays comptait 369 sites d’orpaillages, un million d’orpailleurs, 100 coopératives et 188 comptoirs d’achat13 et d’exportation agréés (ITIE Mali 2022: 22)14.

Au Mali, comme dans d’autres pays du Sahel, une partie de la production et du commerce d’or issu de l’EMAPE est étroitement liée à l’activité de groupes armés (International Crisis Group 2019). Dans un rapport publié en février 2023, le Groupe d’experts de l’ONU sur le Mali mentionne que le contrôle de mines d’or continue d’être une source préoccupante de financement de groupes armés terroristes (Conseil de Sécurité des Nations Unies 2023: 2). Dans un second rapport publié en août 2023, il estime que des groupes armés et des groupes terroristes obtiennent des revenus à hauteur de 36 à 41 millions USD par année en fournissant des services de sécurité aux sites d’EMAPE d’or (Conseil de Sécurité des Nations Unies 2023: 26). Selon le média Jeune Afrique, le groupe russe de mercenariat Wagner, implanté au Mali depuis 2021 (et renommé Africa Corps suite à la mort de son fondateur, Evguéni Prigojine), est lui aussi impliqué dans l’exploitation de plusieurs mines d’or artisanales maliennes (Jeune Afrique 2023). Un « consortium international de chercheurs » intéressés par les activités de Wagner sur le continent africain avance que le groupe aurait été payé plus de 10 millions USD par mois pour protéger la junte militaire au pouvoir – avec de l’argent provenant en grande partie des compagnies minières occidentales actives dans l’extraction de l’or, puisque ces dernières ont contribué à plus de 50 pour cent des recettes fiscales du Mali en 2022 (The Blood Gold Report 2023: 3, voir aussi Le Monde 2023)15.

Des articles de presse parus au début des années 2020 (p. ex. Bloomberg 2021) notent l’intention de l’Etat malien de mieux réglementer l’EMAPE d’or dans le pays, d’accorder des licences d'exploitation et de mettre en place des coopératives de mineurs artisanaux. La Chambre des Mines du Mali (CMM), un établissement public placé sous la tutelle du MMEE, a notamment développé et commencé à mettre en œuvre en 2021 une « feuille de route pour l’organisation et l’encadrement de l’orpaillage au Mali et du guichet unique », dont l’un des objectifs est de mieux maitriser la commercialisation de l’or issu de l’EMAPE au Mali (ITIE Mali 2022: 23). Il va de soi qu’en visant un contrôle accru de la production et de l'exportation d'or d’EMAPE, l’Etat malien cherche avant tout à remplir davantage ses caisses. Les mesures d’encadrement s’accompagnent d’opérations de contrôle sur le terrain : en novembre 2022, le MMEE a annoncé l’arrestation de plus d’une centaine de ressortissants étrangers accusés d’avoir exploité illégalement des minerais, dont du minerai d’or, au Mali (Agence Anadolu 2022). Jusqu’à présent, ces mesures n’ont pas permis de formaliser et de contrôler l’ensemble du sous-secteur.

Un expert consulté par SWISSAID durant l'automne 2024 affirmait alors que les autorités responsables des mines étaient « en train d’élaborer un document de stratégie d’encadrement de l’orpaillage au Mali », mais ne donnait pas de précisions16.

Importations d'or

Selon les chiffres officiels, pratiquement aucun or n’a été importé au Mali au cours de la dernière décennie17. Les autorités maliennes n’ont fait de déclaration à UN Comtrade que pour deux années (2010 et 2019) et les quantités sont basses (respectivement 93 kg et 6 kg). Les autorités des autres pays, de leur côté, sont peu nombreuses à avoir rapporté des exportations d’or vers le Mali entre 2010 et 2022. Jusqu’en 2021, les quantités déclarées étaient pratiquement inexistantes (maximum de 8 kg en 2021, rapporté par les autorités du Burkina Faso). En 2022, les autorités du Burkina Faso ont déclaré des exportations d’or vers le Mali de 2'955 kg. Cette hausse soudaine des exportations pourrait s’expliquer par l’or des mines industrielles burkinabè appartenant au groupe russe Nordgold qui ont transité par le Mali avant de rejoindre Dubaï (Africa Intelligence 2022). De manière générale, il n’y a donc pratiquement pas eu d’importation d’or officielle au Mali au cours des dernières années.

Cependant, on dispose de nombreuses indications que le Mali sert depuis longtemps de pays de transit pour l’or de contrebande en provenance de pays de la région, en particulier des pays voisins. Plusieurs rapports et autres comptes rendus indiquent que de l’or de Guinée (PAC 2017: 15, GI-TOC 2022: 33, de Haan, Diarra & Barry 2023: 6) du Burkina Faso (Jeune Afrique 2021, UNODC 2023: 19), de la Côte d’Ivoire (GI-TOC & ONUDI 2018: 29, Equal Access International 2023: 22), du Sénégal (ARM 2016: 14, ISS & CHEDS 2021: 16, de Haan, Diarra & Barry 2023: 6), de Mauritanie (de Haan, Diarra & Barry 2023: 6) et de Sierra Leone (PAC 2017: 15) est acheminé clandestinement vers le Mali, pour être ensuite réexporté vers les EAU, la plupart du temps de façon illégale. Des comptoirs d’achat situés dans le grand marché de Bamako reconnaissent publiquement traiter de l’or provenant de certains de ces pays (France 24 2022).

Il est très difficile, voire impossible, de chiffrer précisément le trafic d’or vers le Mali, car cet or se confond avec la production locale et les estimations de celle-ci varient grandement.

Trois facteurs principaux permettent d’expliquer ce trafic : les différences entre les régimes fiscaux des pays de la région, la proximité géographique entre certaines zones minières des pays voisins du Mali et le territoire malien, et le prix d’achat de l’or au Mali. L’ONG Partenariat Afrique Canada (PAC, renommée Impact en 2017) a étudié le trafic d’or dans la région durant la première moitié des années 2010. Elle explique, dans le cas des flux d’or en provenance de Guinée et de Sierra Leone, que les autorités maliennes n’appliquaient la taxe d’exportation de 3 pour cent de la valeur commerciale qu’aux 50 premiers kilogrammes d’or exportés par mois, tandis que leurs homologues guinéennes et sierra-léonaises, elles, appliquaient cette même taxe à l’ensemble de la marchandise. Il va de soi que cette pratique des douanes maliennes rendait l’exportation d’or depuis le Mali financièrement plus attrayante que depuis la Guinée ou la Sierra Leone (PAC 2017: 15, voir aussi La Tribune Afrique 2017, ISS 2022).

L’ONG canadienne donne aussi un exemple du second de ces deux facteurs explicatifs, à savoir la proximité géographique : « la distance entre Siguiri, l’une des plus importantes régions de production d’or de la Guinée, et le Mali, par exemple, est d’environ 200 km sur une bonne route. La distance pour atteindre Conakry, la capitale de la Guinée, est par contre de près de 800 km, et le quart de la route est en mauvais état » (PAC 2017: 15). Selon l’Alliance pour des mines responsables (ARM), la proximité géographique avec le Mali explique également les flux illicites d’or en provenance du Sénégal. L’organisation estime qu’au milieu des années 2010, jusqu’à 80 pour cent de l’or produit au Sénégal transitait par le Mali avant de rejoindre les EAU (ARM 2016: 18). Ce chiffre serait même de 90 pour cent selon un propriétaire de comptoir d’achat de Kédougou interrogé en 2021 par des chercheurs de l’Institut d’études de sécurité (ISS) et du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) (ISS & CHEDS 2021: 16). Comme l’explique ARM, la proximité géographique avait pour corollaire des affinités ethniques transfrontières, car les Malinke, qui contrôlent l’EMAPE d’or au Sénégal, appartiennent au même groupe ethnique que les Bambaras, très impliqués dans le négoce d’or au Mali (ARM 2016: 14).

Le troisième facteur est le prix de l’or. Plusieurs sources ont indiqué à SWISSAID que le prix d’achat à Bamako était supérieur au cours du métal précieux sur le marché international18. Un récent rapport de Pact et du MMEE confirme cette information et cite une différence de 200 FCFA par gramme en novembre 2022 (de Haan, Diarra & Barry 2023: 6). Dario Littera, le directeur de raffinerie, estime que les bureaux d’achat de Bamako achètent l’or à un prix supérieur de 1 à 2 pour cent au prix courant. Selon lui, cela est notamment dû au fait que le métal précieux est utilisé comme monnaie d’échange dans l’achat de marchandises à Dubaï qui sont ensuite importées et revendues au Mali19.

Le trafic d’or en provenance de Côte d’Ivoire s’est beaucoup développé pendant que la guerre civile sévissait dans ce pays. Au milieu des années 2010, s’approvisionner en or en Côte d’Ivoire et revendre au Mali (ou au Burkina Faso) permettait aux négociants de la région de réaliser des marges bénéficiaires élevées, notamment parce que l’or est plus concentré dans le minerai ivoirien que dans celui des pays voisins. Les réseaux que certains négociants maliens (et burkinabè ou guinéens) ont mis sur pied en Côte d’Ivoire durant la guerre civile ont souvent survécu à la fin de celle-ci et leur ont permis de continuer de s’approvisionner en or dans ce pays (PAC 2017: 13-14).

Toutes ces sources fournissent des informations intéressantes sur la contrebande d’or à destination du Mali, mais il faut souligner que la carte des flux d’or illicites dans la région s’est transformée au fil des années. Le trafic d’or de la Guinée vers le Mali, par exemple, a perdu en importance dès février 2016, suite à la décision des autorités guinéennes de supprimer leur taxe à l’exportation. A partir de là, la Guinée est devenue un pays de destination plutôt qu’un pays d’origine des flux illicites d’or régionaux (Enact 2019: 11).

Bien que la majorité de l’or transitant par le Mali est d’origine artisanale, une petite partie de l’or pourrait également être d’origine industrielle depusis 2022. En effet, les mines industrielles exploitées par la compagnie minière russe Nordgold au Burkina Faso et en Guinée ont été boycottées par les raffineries membres de la London Bullion Market Association (LBMA) et leur or a été exporté aux EAU en transitant par le Mali (Africa Intelligence: 2022).

Exportations d'or

L’or occupe depuis de nombreuses années la place de premier produit d’exportation du pays, loin devant les autres (TradeMap.org 2024). Au début des années 2020, les exportations de métal jaune représentaient aux alentours de 80 pour cent de la valeur des exportations totales du Mali, selon le MMEE (Jeune Afrique 2022). En d’autres termes, l’or est la principale source de devises du Mali.

Il y a lieu d’être prudent lorsqu’on analyse les statistiques sur l’exportation d’or du Mali. Les déclarations des autorités maliennes à UN Comtrade représentent une source de données, mais elles ne sont pas disponibles pour toutes les années et certains chiffres sont douteux20. Les rapports de l’ITIE Mali contiennent eux aussi des données sur les exportations d’or du pays, mais elles n’incluent pas toujours l’or issu de l’EMAPE. Enfin, les déclarations faites à UN Comtrade par les autorités des pays importateurs d’or malien sont incomplètes, car l’Afrique du Sud, un important pays de destination de l’or industriel malien, ne déclare pas la majeure partie de ses importations d’or à UN Comtrade (voir profil pays Afrique du Sud)21. Selon les données fournies à UN Comtrade par les autorités maliennes, entre 30 et 35 tonnes d’or ont été exportées chaque année vers l’Afrique du Sud entre 2012 et 2022 (à l’exception de 2017). Cela montre bien que les importations d’or en provenance du Mali déclarées par les pays de destination (colonne de droite dans le graphique ci-dessus) devraient en réalité être bien plus élevées.

Bien que les statistiques disponibles présentent certaines lacunes, leur analyse permet tout de même de tirer deux conclusions principales. La première est qu’une grande partie de l’or malien sort du pays en contrebande. En effet, malgré l’absence de données de l’Afrique du Sud, les pays de destination rapportent à UN Comtrade des importations totales d’or en provenance du Mali parfois massivement supérieures aux exportations rapportées par les autorités maliennes. Ces écarts ont pris des proportions très importantes à partir de 2019, avec un pic en 2021. En 2022, l’écart était de 61,4 tonnes, ce qui correspond à une valeur commerciale de plus de 3,5 mrd USD au cours moyen de l’or cette année-là, à savoir 58'000 USD/kg. Comme expliqué ci-dessous, l’analyse des données relatives aux différents pays de destination permet de constater que les écarts sont principalement dus au commerce de l’or avec les EAU.

La deuxième conclusion est que l’or malien exporté en contrebande n’est pas toujours déclaré à l’importation dans les pays de destination. C’est ce qui arrive quand l’or est exporté frauduleusement vers les pays limitrophes. En 2017, par exemple, de grandes quantités d’or malien ont été exportées en contrebande vers la Guinée, où elles n’ont pas été déclarées à l’importation.

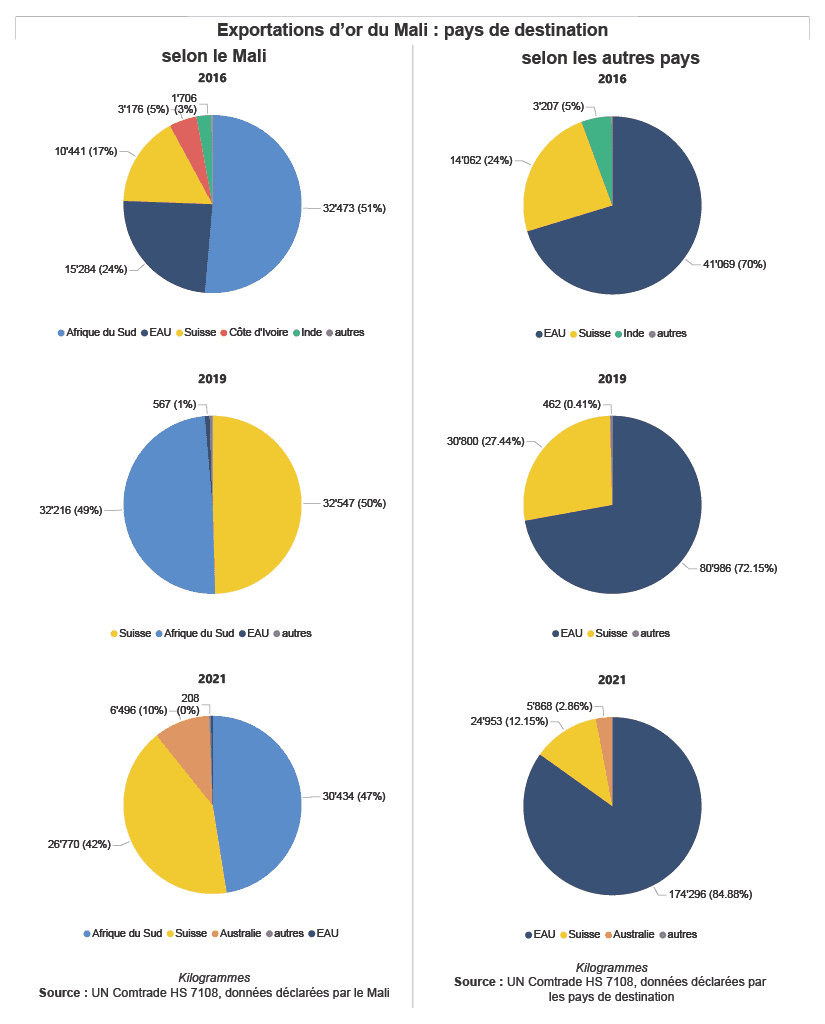

La comparaison des données rapportées par le Mali avec celles rapportées par les pays de destination permet de faire l’observation suivante : l’or malien est principalement exporté en Suisse, en Afrique du Sud et aux Emirats arabes unis.

Comme mentionné ci-dessus, l’Afrique du Sud ne fournit à UN Comtrade que des informations très limitées sur ses importations d’or ; le pays ne figure donc pas dans les graphiques à disque situés du côté droit dans l’image ci-dessus, malgré le fait qu’il apparait comme un partenaire de premier plan, selon les données rapportées à UN Comtrade par les autorités maliennes. En ce qui concerne les EAU, l’écart, déjà élevé en 2016, devient très important en 2019 et énorme en 2021. Ces années-là, moins d’un pour cent de l’or en provenance du Mali importé aux EAU a été déclaré à l’exportation au Mali.

Enfin, les autorités maliennes ont déclaré à UN Comtrade des exportations de 3,1 tonnes d’or vers la Côte d’Ivoire en 2016, mais leurs homologues ivoiriennes n’ont rapporté aucune importation d’or en provenance du Mali cette année-là (ni les autres années, d’ailleurs). Le rapport poids déclaré / valeur déclarée ne donne pas un prix de l’or réaliste, mais pas absurde non plus. Autrement dit, SWISSAID n’a décelé aucune erreur évidente. Cet écart reste à élucider.

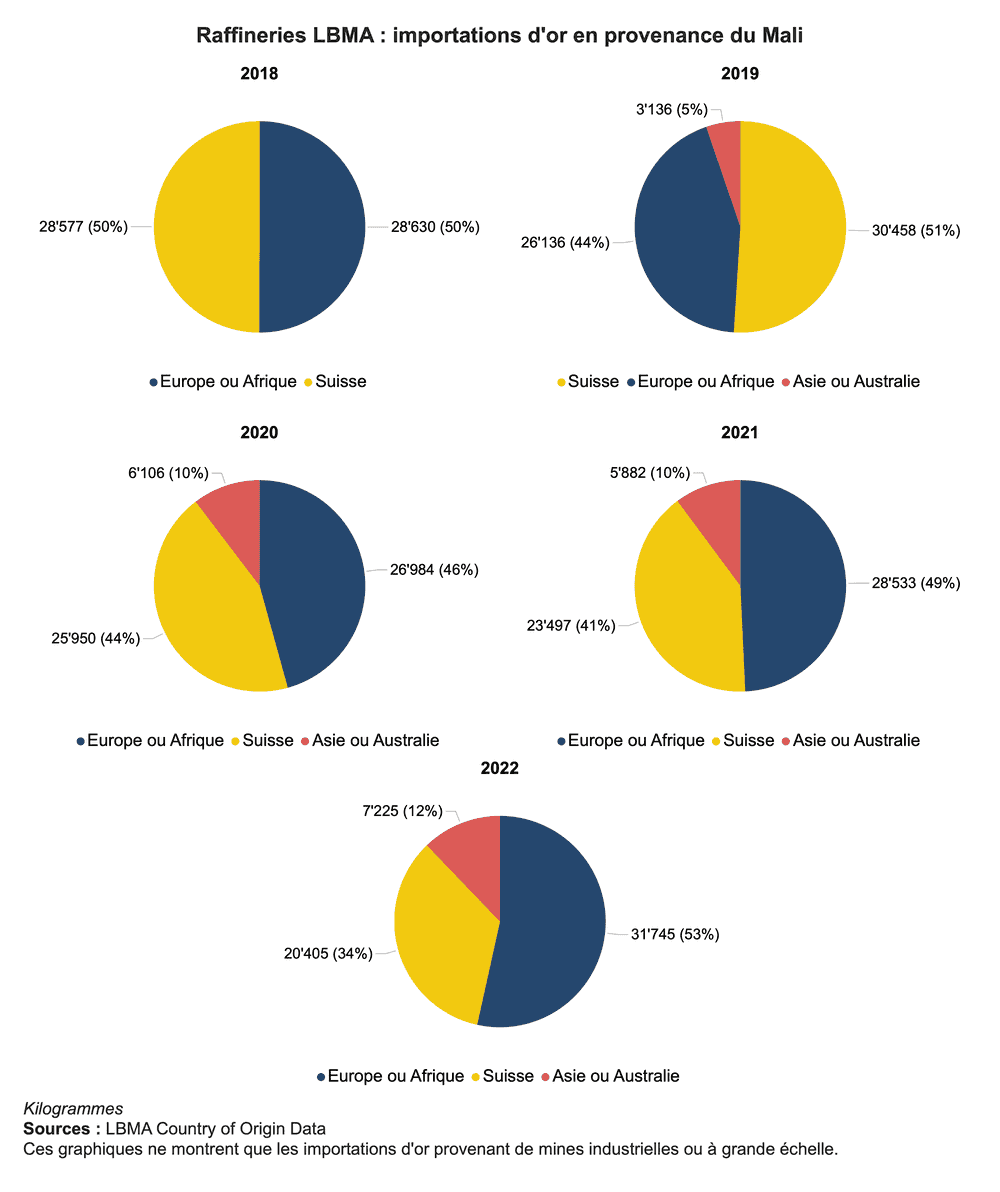

Au cours des dernières années, la grande majorité de la production industrielle d'or du Mali a été traitée par des raffineries certifiées selon la norme de la LBMA. Les données sur les pays d'origine publiées par l’association londonienne, qui se définit elle-même comme « l’autorité mondiale en matière de métaux précieux », indiquent qu’au total, les raffineurs LBMA ont traité 57, 63, 59, 58 et 59 tonnes d'or fin en provenance de mines industrielles du Mali en, respectivement, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (LBMA Country of Origin Data)22. Ces années-là, les mines d'or industrielles du pays ont produit respectivement 60,9, 65,1, 65,2, 63,4 et 66,2 tonnes d'or, selon les autorités maliennes. En théorie, on devrait pouvoir comparer ces deux séries de chiffres, mais en pratique cela est délicat, car les données de la LBMA ne sont pas suffisamment précises23.

Les graphiques à disque ci-dessus montrent qu’environ la moitié de l’or industriel du Mali traité par des raffineries certifiées par la LBMA entre 2018 et 2020 l’a été par des raffineries établies en Suisse. L’autre moitié ou presque de cet or a été traité par des raffineries basées en Europe ou en Afrique et une petite partie (à partir de 2019) a été traité par des raffineries basées en Asie ou en Australie. Pour l’année 2020, le rapport de l’ITIE Mali fournit des informations plus précises en indiquant le pays de destination de l’or de chacune des mines industrielles. Selon ce rapport, en 2020, 45,5 pour cent de l’or industriel malien a été raffiné en Suisse, 44 pour cent en Afrique du Sud et 10,5 pour cent en Australie (ITIE Mali 2022: 13). Le rapport ITIE Mali 2016 était encore plus précis, car il indiquait le nom des raffineries traitant l’or industriel malien (ITIE Mali 2018: 114).

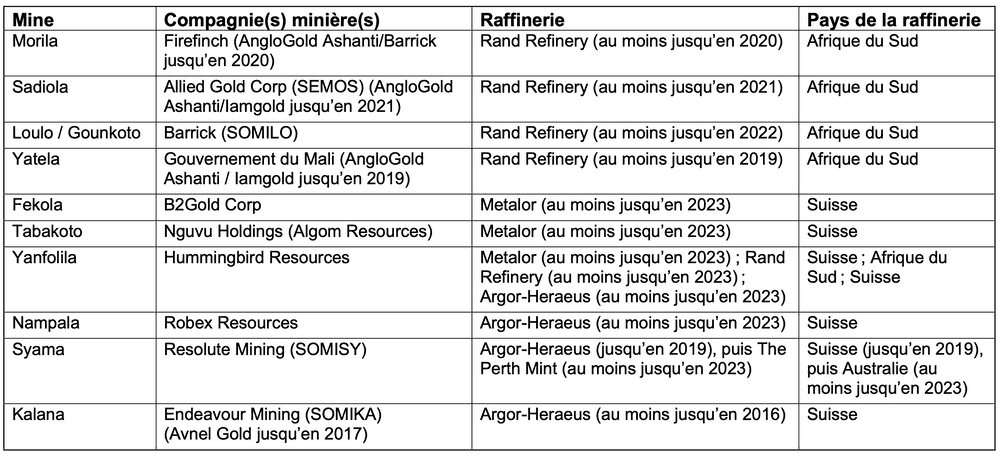

Dans le cadre d’une recherche antérieure, SWISSAID est parvenue à identifier les relations d’affaires suivantes entre des mines d’or industrielles maliennes et des raffineries (SWISSAID: 2023).

Source : De l’ombre à la lumière. Les relations d’affaires entre les mines d’or industrielles en Afrique et les raffineries (SWISSAID 2023). Le rapport contient les références pour chacune des relations d’affaires listées ci-dessus.

Comme on peut le voir dans ce tableau, ce sont avant tout les raffineries Rand Refinery (Afrique du Sud), Metalor (Suisse) et Argor-Heraeus (Suisse) qui ont traité l’or provenant des mines industrielles du Mali depuis 2015.

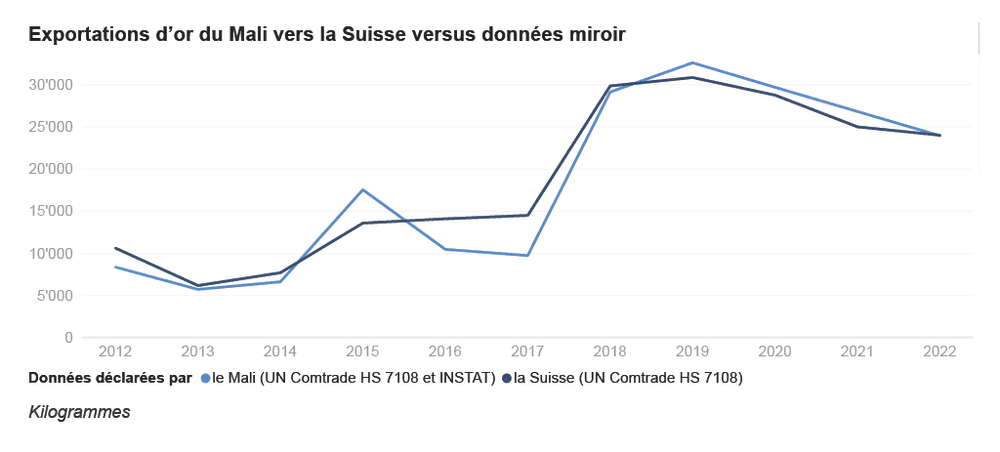

Les données rapportées par les autorités maliennes sur l’exportation d’or du Mali vers la Suisse ne coïncident pas tout à fait avec celles rapportées par leurs homologues suisses et certains des écarts sont de l’ordre de plusieurs tonnes. En 2016, les importations suisses d’or en provenance du Mali étaient supérieures de 3,6 tonnes aux exportations maliennes ; en 2017, l’écart était même de 4,8 tonnes. En 2018, il n’était plus que d’environ 700 kg et en 2019, il s’est même inversé : les autorités maliennes ont alors déclaré des exportations vers la Suisse supérieures de près de 2 tonnes aux importations déclarées par les autorités suisses.

Comment expliquer ces écarts ? SWISSAID a constaté que, pour certaines années, les exportations rapportées à l’ITIE Mali par les compagnies minières actives au Mali étaient plus élevées que celles rapportées à UN Comtrade par les autorités maliennes. En effet, les compagnies minières ont communiqué à l’ITIE Mali avoir exporté 12,64 tonnes d’or vers la Suisse en 2016 (ITIE Mali 2018: 114) et 16,40 tonnes d’or en 2017 (ITIE Mali 2020: 98), tandis que les autorités maliennes ont déclaré des exportations vers la Suisse de seulement 10,44 tonnes en 2016 et 9,71 tonnes en 2017. Il paraît peu probable que des compagnies minières déclarent des chiffres différents à l’ITIE Mali et aux douanes maliennes. Les écarts entre les exportations du Mali et les importations de la Suisse pourraient donc s’expliquer par le caractère incomplet des données publiées par les douanes maliennes. Mais cela reste à prouver. En tout cas, on ne peut pas conclure que les écarts représentent des exportations illégales.

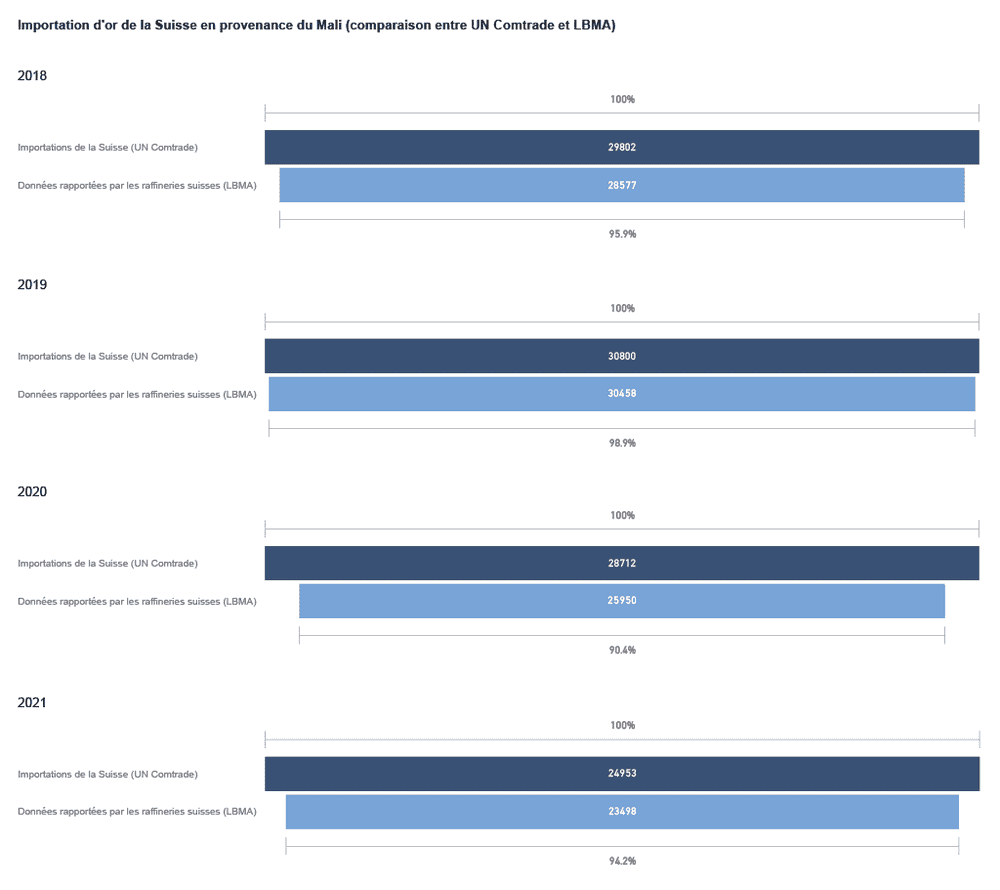

SWISSAID a également comparé les importations d’or en provenance du Mali rapportées par les autorités suisses à UN Comtrade avec ces mêmes importations rapportées par les raffineries suisses à la LBMA sur la période 2018-2021. Il est normal que des écarts apparaissent, car les raffineries déclarent leurs importations en or brut aux douanes suisses et en or fin à la LBMA. Mais le fait qu’ils restent relativement faibles indique, d’une part, que la grande majorité ou la totalité de l’or malien exporté en Suisse au cours de ces quatre années a été traitée par des raffineries LBMA et, d’autre part, que la pureté de l’or malien exporté en Suisse est très élevée24.

La comparaison des données maliennes avec les données sudafricaines est impossible, car l’Afrique du Sud ne rapporte pas ses importations d’or en provenance du Mali. Bien qu’elle ne soit pas précise (puisque Rand Refinery ne rapporte pas ses données par année civile mais par année « financière »), la comparaison avec les données de la LBMA permet tout de même de faire quelques observations. En 2018 et en 2019, le Mali a déclaré avoir exporté, respectivement, 31,3 tonnes et 32,2 tonnes d’or à destination de l’Afrique du Sud. De leur côté, les raffineries « Afrique ou Europe » de la LBMA, ce qui, en l’occurrence, fait référence exclusivement à Rand Refinery, ont déclaré avoir importé 28,5 tonnes en 2018 et 26,1 tonnes en 2019. Bien qu’il faille être prudent avec ce type de comparaison, ces chiffres laissent penser que la grande majorité de l’or exporté du Mali vers l’Afrique du Sud est constitué d’or industriel destiné à Rand Refinery.

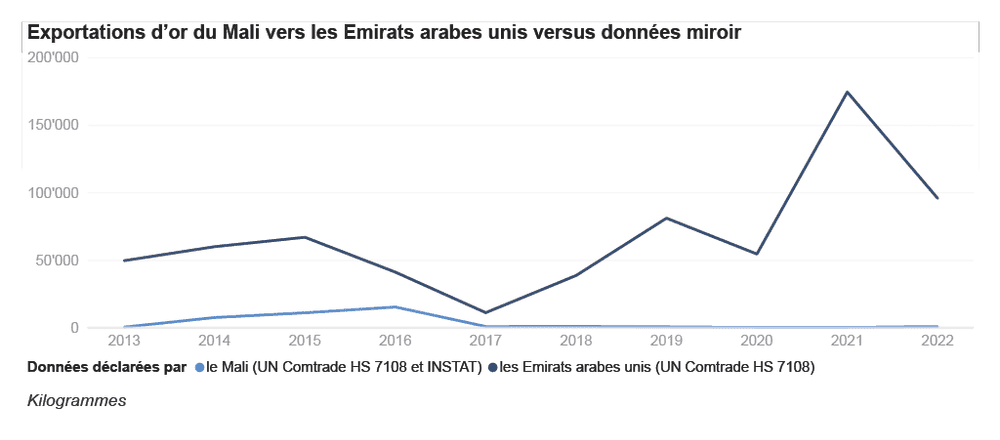

La comparaison entre les données rapportées par le Mali et celles rapportées par les EAU permet de faire plusieurs observations. Premièrement, il y a des écarts très importants entre les quantités d’or déclarées au Mali comme exportations vers les EAU et les quantités d’or déclarées aux EAU comme importations en provenance du Mali. Deuxièmement, il y a une fluctuation importante des importations d’or aux EAU en provenance du Mali. Entre 2015 et 2019, il y a eu une baisse significative marquée par des importations très faibles en 2017. Troisièmement, il y a eu une augmentation extrêmement importante des importations d’or malien aux EAU en 2021. Comment expliquer ces phénomènes ?

Selon les déclarations faites à UN Comtrade par les autorités émiraties, les EAU ont importé des quantités d’or très importantes, voire énormes, en provenance du Mali au cours des dix dernières années (2013-2022), à savoir 672 tonnes, ce qui correspond à une valeur commerciale de 29,4 milliards USD. Les autorités maliennes, quant à elles, n’ont rapporté à UN Comtrade des exportations d’or vers les EAU que pour certaines de ces années (2016-2019) ; SWISSAID a donc contacté l’Institut national de la statistique (INSTAT) et a reçu les données manquantes, soit celles qui concernent les années 2013-2015 et 2020-202225. A part pour les années 2014 à 2016, où les exportations se situent entre 7,5 et 15,2 tonnes (bien que le chiffre pour 2016 soit douteux26), pour les autres années, les quantités d’or déclarées à l’exportation vers les EAU par les autorités maliennes se situent entre 0,2 et 1 tonne. Entre 2013 et 2022, le Mali n’a ainsi déclaré que 37,7 tonnes d’or d’une valeur de 1,75 milliard USD vers les EAU entre 2013 et 2022.

La comparaison entre les exportations rapportées par les autorités maliennes et les importations rapportées par leurs homologues émiraties révèlent que la grande majorité de l’or importé aux EAU en provenance du Mali a été exporté en contrebande. Sur la base des données de UN Comtrade et de l’INSTAT, SWISSAID a calculé que 634,74 tonnes d’une valeur de 27,6 milliards USD ont été exportées en contrebande du Mali vers les EAU entre 2013 et 202227. Cela représente un manque à gagner d’au moins 552 millions USD pour l’Etat malien si la taxe à l’exportation de 2 pour cent avait été appliquée dans son ensemble. Ce chiffre devrait en réalité même être plus élevé, car une taxe de 3 pour cent à l’exportation est en vigueur au Mali depuis plusieurs années. L’ONG Pact a calculé que le Mali aurait pu percevoir 190 millions USD uniquement pour l’année 2021 si les quantités d’or exportées vers les EAU avaient été déclarées au Mali (de Haan, Diarra & Barry 2023: 9). Ces pertes représentent des sommes considérables qui n’ont pas été investies dans le développement socio-économique du Mali.

La baisse significative des importations d’or des EAU en provenance du Mali au cours des années 2016 à 2018 s’explique en grande partie par le rôle joué à l’époque par la Guinée. Durant la première moitié des années 2010, une bonne partie de l’or d’EMAPE guinéen a été exporté en contrebande au Mali. Afin de lutter contre ces flux illicites, les autorités guinéennes ont aboli leur taxe à l’exportation en 2016 (GI-TOC & ONUDI 2018: 25). De leur côté, les autorités maliennes ont appliqué en 2017 une taxe à l’exportation d’or de deux pour cent sur l’ensemble de la valeur commerciale (et non plus de trois pour cent uniquement sur les 50 premiers kilogrammes) (Enact 2019: 18). Ces deux décisions ont eu pour effet d’inverser les flux et une grande partie de l’or malien a été exporté en contrebande vers la Guinée. Les quantités d’or importé par les EAU en provenance du Mali se sont donc considérablement réduites et les importations d’or des EAU en provenance de Guinée ont massivement augmenté (cf. profil pays Guinée).

Entre 2020 et 2021, les importations d’or des EAU en provenance de Guinée se sont réduites de moitié, tandis que leurs importations d’or en provenance du Mali ont triplé, ce qui donne à penser qu’il y a là aussi eu un phénomène de vases communicants.

Tentative d’explication des importations très élevées d’or malien aux EAU en 2021

Alors qu’elles se situaient déjà à un niveau élevé, les importations d’or malien aux EAU ont bondi en 2021 pour atteindre 174,29 tonnes (d’une valeur commerciale de plus de 7,3 milliards USD, selon UN Comtrade). Ce chiffre, qui fait du Mali le premier pays d’origine de l’or importé aux EAU en 2021, est problématique pour deux raisons. Premièrement, il est bien plus élevé que ceux des années précédentes et même que celui de l’année suivante ; il représente donc en quelque sorte une anomalie. Deuxièmement, les autorités maliennes ont, quant à elles, rapporté en 2021 des exportations d’or vers les EAU de seulement 22,84 tonnes, si l’on tient compte des chiffres de la Direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence (DGCC) (de Haan, Diarra & Barry 2023: 8), ou de 0,181 kg si l’on prend en compte les chiffres de l’INSTAT28 ; ce qui représente un écart avec le chiffre des EAU de respectivement 151 tonnes et 174 tonnes.

En cherchant à expliquer le chiffre extrêmement élevé de 174 tonnes, SWISSAID est arrivée à la conclusion qu’une partie de cet or provenait de l’EMAPE au Mali, une autre partie de l’EMAPE dans les pays limitrophes du Mali et que le reste ne pouvait que faire l’objet de suppositions.

En ce qui concerne l’EMAPE d’or au Mali, on a vu que ce secteur produisait jusqu’à près de 60 tonnes par année, selon une estimation élevée. Et l’on sait que la majeure partie de cet or est acheminé directement à Dubaï. On peut donc soustraire 60 tonnes des importations de 174 tonnes rapportées par les autorités émiraties. Cela donne 114 tonnes dont l’origine reste à expliquer.

Le rôle de plaque tournante du Mali dans la contrebande régionale d’or d’EMAPE est bien connu, mais une analyse des secteurs de l’or des pays limitrophes démontre qu’il ne permet pas, à lui seul, d’expliquer ce solde de 114 tonnes. Si l’on retient les estimations les plus élevées, ces pays limitrophes produisent au total jusqu’à 122 tonnes d’or d’EMAPE non déclaré par année29. Cependant, tout cet or n’a pas pu transiter par le Mali en 2021. En effet, une partie au moins a pris le chemin de la Guinée, un autre pays de transit clé dans le trafic de l’or d’EMAPE entre l’Afrique de l’Ouest et les EAU30. En additionnant les volumes d’or d’EMAPE susceptibles d’avoir été acheminés clandestinement en Guinée, d’une part, et au Mali, d’autre part, en 2021, on obtient un chiffre de plus de 160 tonnes. L’or d’EMAPE de contrebande en provenance des pays limitrophes que sont la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Sénégal et la Sierra Leone ne représente que 90 tonnes au total. Même si on suppose que cet or a entièrement transité par le Mali et/ou la Guinée (et que l’ensemble de l’or d’EMAPE malien et guinéen a été exporté directement), il reste à expliquer l’origine de 70 tonnes d’or.

Est-ce qu’une partie de l’explication pourrait venir de l’importation par les EAU d’or industriel en provenance du Mali ? La recherche menée par SWISSAID montre que le commerce de ce type d’or entre le Mali et les EAU n’implique que de faibles volumes, de l’ordre de quelques tonnes au maximum31. De même, la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID-19, qui a entraîné des changements dans les chaînes logistiques, n’aurait pas conduit à un passage de l’or industriel malien par les EAU, comme l’ont confirmé plusieurs compagnies minières32.

Des experts du secteur ont formulé d’autres hypothèses. L’une d’elles se rapporte à la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID-19, une autre à la situation politique au Mali33. Dans les deux hypothèses, l’idée est que l’instabilité aurait conduit à la constitution de stocks d’or avant 2021. Cela paraît toutefois peu plausible et un autre expert du secteur de l’or malien interrogé par SWISSAID affirme qu’à sa connaissance, aucun stock n’a été créé à cette période34.

Finalement, SWISSAID a trouvé des informations selon lesquelles de l’or provenant de pays non africains, en particulier du Venezuela, aurait transité par le Mali (et la Guinée) en 2020 (Reuters 2021, Le Monde 2020). De même, de l’or du Venezuela avait déjà été exporté directement aux EAU mais déclaré à la frontière émiratie comme provenant du Mali, en particulier de la mine de Wassoul’or (Infodio 2019). Cependant, il s’est avéré impossible de déterminer si cela avait également eu lieu en 2021.

Bien qu’une partie de ces 174 tonnes d’or puisse être expliquée par l’or d’EMAPE malien et des pays limitrophes transitant par le Mali, une autre partie demeure mystérieuse et mériterait des investigations du côté de Bamako et de Dubaï.

Exportations d’or en contrebande

Il est largement admis que le trafic d’or en provenance du Mali a atteint des proportions tout à fait considérables au cours des dix dernières années (2013-2022). Lamine Traore, Ministre des mines du Mali jusqu’en mai 2023, l’a d’ailleurs reconnu en 2022, lorsqu’il a affirmé devant les médias que jusqu’à 15 tonnes d’or sortait du pays en contrebande chaque année (Agence Ecofin 2022). De même, dans un rapport réalisé pour le compte de l’OCDE, on peut lire que « les douanes maliennes estiment à au moins 20 tonnes la quantité d’or produit artisanalement qui quitte le pays annuellement, majoritairement en fraude, par l’aéroport international de Bamako » (OCDE 2018: 6).

Cet or de contrebande malien est destiné avant tout aux EAU. Une part minoritaire est exportée en contrebande vers les pays voisins et une petite partie rejoindrait la Turquie (de Haan, Diarra & Barry 2023: 8) et la Russie (Jeune Afrique 2023). Comme l’explique l’Institute for Security Studies (ISS), « l’or commercialisé illégalement entre le Mali et Dubaï est transporté manuellement par des coursiers qui convoient en moyenne 10 kilos par voyage. Les vols entre le Mali et Dubaï coûtent environ 500 dollars US, soit l’équivalent de 10 à 12 g d’or, ce qui rend un seul voyage extrêmement lucratif. Certains trafiquants transportent chaque semaine jusqu’à 40 kilos d’or vers Dubaï. Ce trafic est facilité par la corruption du personnel de l’aéroport, des douaniers et des autorités policières de Bamako » (ISS 2022). Les coursiers utilisent notamment la compagnie aérienne Ethiopian Airlines pour effectuer le transport à Dubaï35. L’or du Mali non déclaré à l’exportation pénètre à Dubaï sans difficulté (PAC 2017: 19, sur le rôle de Dubaï plus largement, voir Carnegie Endowment for International Peace 2020, SWISSAID 2020, SWISSAID 2024: 38ss). Les transactions se font presque exclusivement en liquide36.

La majeure partie de l’or de contrebande qui sort du Mali prend vraisemblablement la voie aérienne, mais on a également identifié des flux illicites qui traversent la frontière malienne par voie terrestre, notamment en direction de la Guinée (GI-TOC & ONUDI 2018: 25, Le Figaro 2020, GI-TOC 2022: 33, de Haan, Diarra & Barry 2023: 8)37, du Niger (GI-TOC 2022: 35, de Haan, Diarra & Barry 2023: 8, Les Jours 2023), du Burkina Faso (GI-TOC 2022: 35), du Togo (en passant par le Burkina Faso, GI-TOC & ONUDI 2018: 29) et de l’Algérie (au niveau de la région du Kidal, International Crisis Group 2019).

Selon le média Jeune Afrique, de l’or malien serait également exporté directement en Russie. Ce commerce impliquerait le groupe de mercenariat russe Wagner et le négociant malien Kossa Dansoko, très actif dans le commerce de l’or avec les EAU. L’or sous contrôle du groupe russe serait exporté soit aux EAU soit directement en Russie, avec les propres moyens aériens russes (Jeune Afrique 2023). Cet or n’apparaît ni dans les statistiques officielles maliennes ni dans celles de la Russie. Il est donc très difficile, voire impossible, à tracer et à quantifier.

Dans un rapport datant de 2023, Pact fournit des explications détaillées sur les obstacles majeurs à la formalisation du commerce de l’or au Mali et formule onze recommandations (de Haan, Diarra & Barry 2023: 9). Au cours d’un échange avec SWISSAID en 2024, les experts de Pact ont souligné le problème du manque de surveillance de l’activité des opérateurs chinois, qui extraient de grandes quantités d’or au Mali et l’exportent, en partie vers les EAU, en partie vers la Chine38.

Un autre expert du secteur extractif malien consulté par SWISSAID explique l’ampleur importante de la contrebande de métal jaune au Mali par : la grande étendue du territoire malien, qui le rend difficilement contrôlable, et le manque de personnel et d’équipement des douanes maliennes, qui les empêchent de mener à bien leur lutte contre la contrebande. Il préconise un renforcement des moyens mis à disposition des douanes en termes financiers, matériels et de personnel39.

Raffineries locales

En 2023, il existait deux raffineries d’or au Mali, à savoir Marena Gold et Kankou Moussa (Reuters 2016, Reuters 2020). Cependant, seule Marena Gold était opérationnelle (Financial Afrik 2022). Selon les explications de son directeur, Dario Littera, Kankou Moussa avait été mise « en veille »40. Ces deux raffineries ne disposent d’aucune certification internationale reconnue. Un accord entre le gouvernement militaire malien et le gouvernement russe signé en 2023 prévoit la construction d’une troisième raffinerie au Mali (Reuters 2023). D’une capacité de raffinage de 200 tonnes d’or par année, elle pourrait avoir un impact majeur sur le secteur de l’or malien à l’avenir. Mais en octobre 2024, SWISSAID n’avait encore trouvé aucune indication que la construction ait démarré.

Marena Gold dispose d’un centre de collecte dans le grand marché de Bamako (Canal+ 2018). Questionnée sur l’origine de son or, Marena Gold indique qu’il provient exclusivement du Mali. Une fois raffiné, cet or est exporté aux EAU, en Turquie, à Hong Kong, en France, en Espagne, en Corée du Sud et en Bulgarie41. La raffinerie vend 80 pour cent de ses lingots à l’étranger (Canal+ & Galaxie Africa 2018). Dans un entretien, son directeur Soumaila Siby a déclaré que Marena Gold produisait en moyenne 6 tonnes d’or par année et disposait d’une capacité de raffinage de 28 tonnes (Financial Afrik 2022). Les données détaillées de la DGD sur les exportations d’or de Marena Gold en 2016 et en 2020, qui sont disponibles via les rapports de l’ITIE Mali pour ces années-là, indiquent toutefois des volumes nettement inférieurs : la raffinerie a déclaré avoir exporté 142 kilos d’or en 2016 (ITIE Mali 2018: 81) et 50 kilos en 2020 (ITIE Mali 2022: 114). Interrogée par SWISSAID sur ces différences, Marena Gold a expliqué que le bas volume de 2016 était dû au fait que son exploitation venait de démarrer et celui de 2020 à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-1942. Marena Gold a refusé de communiquer à SWISSAID les quantités d’or raffinées annuellement.

La seconde raffinerie, Kankou Moussa, a commencé à être exploitée en 2015 (Kankou Moussa). Après avoir été confrontée à des difficultés d’approvisionnement en or d’EMAPE local en raison de la concurrence avec les bureaux d’achat, Kankou Moussa a développé à partir de 2018 une nouvelle initiative avec des centres de service pour les mineurs artisanaux. Entre 2015 et 2017, la raffinerie exportait entre 300 et 400 kg par an, exclusivement en Belgique, en Italie et en Suisse43. Le nom de Kankou Moussa n’apparait pas dans le rapport de l’ITIE Mali pour l’année 2016, qui contient pourtant une liste des sociétés ayant exporté de l’or du Mali cette année-là et les poids et valeurs impliqués (ITIE Mali 2018: 69). Questionné à ce sujet, Dario Littera a répondu que la raffinerie fournit uniquement des services de raffinage pour des comptoirs et des sociétés de négoce et que l’or n’est pas exporté sous le nom de Kankou Moussa. Dario Littera exportait d’ailleurs une partie de l’or (7 kg en 2016) avec sa propre société, Swiss Bullion Company (ITIE Mali 2018: 81). Cette société disposait notamment d’une filiale en Suisse, qui a fait faillite44.

- Concernant le milieu des années 2010, on note une légère différence entre les chiffres officiels cités dans des articles de presse et ceux contenus dans les rapports de la section malienne de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE Mali).↩

- MMEE, « Annuaire statistique du sous-secteur mines, géologie et énergie 2021 ». Ce document n’est pas disponible en ligne.↩

- Un expert du secteur extractif malien a attiré l’attention de SWISSAID sur le fait que les autorités maliennes, conscientes de la nécessité de sortir de la « monoproduction » de l’or, ont récemment entamé une politique de diversification, en soutenant notamment des projets d’exploration du lithium. Commentaire d’un expert du secteur extractif malien sur l’analyse de SWISSAID, 1er octobre 2024.↩

- Réponse d’Ismail Siby à SWISSAID, 30 juin 2023.↩

- Un rapport rédigé par Marcena Hunter de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) et publié par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI/UNIDO) explique comment les autorités maliennes estiment les volumes d’or extrait par les exploitations artisanale et à petite échelle : « la Direction nationale de la géologie et des mines (DNGM) se base sur les quantités d’or enregistrées à la douane, desquelles elle soustrait la quantité d’or déclarée par les exploitations minières industrielles. La différence représente la quantité d’or officiellement produite par l’EOAPE. On estime néanmoins que le résultat obtenu grâce à cette méthode ne reflète qu’un très faible pourcentage de la production réelle » (GI-TOC & ONUDI 2018: 7).↩

- Commentaire d’un expert du secteur minier malien sur l’analyse de SWISSAID, 1er octobre 2024.↩

- Commentaire d’un expert du secteur minier malien sur l’analyse de SWISSAID, 1er octobre 2024.↩

- Entretien de SWISSAID avec Dario Littera, 17 juillet 2023.↩

- Calculé sur un prix de l’or de 66'111 USD/kg (5 janvier 2024).↩

- Un expert du secteur extractif malien affirme être d’accord avec la fourchette retenue par SWISSAID. Commentaire d’un expert du secteur extractif malien sur l’analyse de SWISSAID, 1er octobre 2024.↩

- Le calcul est basé sur plusieurs estimations de la production d’or et sur les informations liées aux régions productrices du Mali (notamment PAC 2017, Reuters 2014, Jeune Afrique 2019, AGC 2019, OCDE 2018: 6, Conseil de Sécurité des Nations Unies 2023: 26). Pour les années 2012 à 2018, une estimation de 20 tonnes d’or annuelle a été retenue. Pour les années 2019-2020, une estimation de 30 tonnes d’or annuelle a été retenue et pour les années 2021-2022 une estimation de 50 tonnes d’or annuelle a été retenue. Le chiffre a été calculé sur un prix de l’or de 45'000 USD/kg. Il s’agit d’une moyenne prudente du prix de l’or entre 2012 et 2022.↩

- de Haan, J., Diarra, A., et Barry, H., 2023. Commercialisation d’or responsable. Analyse des principaux obstacles et recommandations clés pour un commerce formel de l’or au Mali. Pact & Ministère des mines, de l’énergie et de l’eau du Mali.↩

- Un expert du secteur extractif malien avec lequel SWISSAID s’est entretenue souligne qu’il faut distinguer entre « comptoirs » d’achat, à proprement parler, et « centrales » d’achat. Les premiers se trouvent à Bamako, sont gérés par la Direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence (DGCC) et sont autorisés à exporter l’or, tandis que les secondes sont situées à travers le pays, sur les sites d’EMAPE d’or, et n’ont pas l’autorisation d’exporter le métal précieux (certaines le font, de manière illicite). Commentaire d’un expert du secteur extractif malien sur l’analyse de SWISSAID, 1er octobre 2024.↩

- Dans un échange avec SWISSAID, les experts de Pact ont souligné que le chiffre d’un million d’orpailleurs était vraisemblablement incorrect. Il provient peut-être de l’étude de base de l’AGC (AGC 2019) qui a mené au Plan d’action national pour l’EMAPE d’or au Mali conformément à la Convention de Minamata sur le mercure (MEADD 2020). Mais dans cette étude, il se rapporte non pas aux orpailleurs, mais aux « personnes indirectement impliquées », selon les experts de Pact. D’ailleurs, les mêmes experts calculent sur la base de l’estimation du nombre d’orpailleurs (500'000) avancé dans l’étude de l’AGC et du rapport 1 orpailleurs = 5 personnes indirectement impliquées dans l’orpaillage qu’environ 2,5 millions de personnes vivent, en partie du moins, des retombées économiques de l’EMAPE d’or dans ce pays. Commentaire des experts de Pact sur l’analyse de SWISSAID, 18 septembre 2024.↩

- A noter, toutefois, qu’un expert avec lequel SWISSAID a échangé considère qu’« aucun site d’orpaillage n’est sécurisé par les russes au Mali ». Commentaire d’un qu’un expert du secteur extractif malien sur l’analyse de SWISSAID, 1er octobre 2024.↩

- Commentaire d’un expert du secteur extractif malien sur l’analyse de SWISSAID, 1er octobre 2024.↩

- Au moment de la publication de la présente analyse, en octobre 2024, les importations du Mali n'étaient disponibles dans la base de données de UN Comtrade que jusqu’en 2019.↩

- Entretien de SWISSAID avec un expert du secteur de l’or malien, 7 juillet 2023.↩

- Entretien de SWISSAID avec Dario Littera, 17 juillet 2023.↩

- Les chiffres ne sont pas disponibles pour les années 2013, 2014 et 2015. Et pour certaines années, ils sont douteux. Par exemple, pour l’année 2017, les autorités maliennes ont rapporté à UN Comtrade un poids total remarquablement bas en comparaison avec celui que l’on trouve dans le rapport annuel 2017 de l’ITIE Mali. Cette année-là, les exportations du Mali vers l’Afrique du Sud, en particulier, étaient de 18,7 tonnes, selon UN Comtrade, mais de 32,1 tonnes selon l’ITIE Mali. De même, les exportations vers la Suisse affichaient 9,7 tonnes, selon UN Comtrade, tandis que l’ITIE Mali rapportait 16,4 tonnes. Ces différences sont étonnantes et il serait utile de pouvoir les expliquer.↩

- Pour être plus précis, l’Afrique du Sud ne fournit des informations détaillées que sur ses relations commerciales avec les autres pays membres de l’Union douanière d’Afrique australe (Southern African Custom Union, SACU) (voir profil pays Afrique du Sud). Or, le Mali ne fait pas partie de la SACU.↩

- Les données sur les pays d'origine publiées chaque année par la London Bullion Market Association (LBMA) sont une source essentielle d’informations sur la destination de l’or provenant de chaque pays, y compris des pays africains. Elles proviennent des rapports que tous les raffineurs certifiés conformément à la norme de la LBMA doivent établir. Toutefois, la LBMA ne fournit ensuite ces données que sous forme agrégée (par pays, lorsque quatre raffineries ou plus sont basées dans le même pays, sinon par région), afin d'éviter de divulguer des informations sur chaque raffinerie individuelle. Par le passé, ces données n'apparaissaient que dans les rapports sur le développement durable et l'approvisionnement responsable de la LBMA (Sustainability and Responsible Sourcing Reports : voir LBMA 2020: 37 concernant 2018, LBMA 2021: 47 concernant 2019, LBMA 2022: 28 concernant 2020 et LBMA 2023: 32 concernant 2021). Depuis 2024, elles sont accessibles sur une page web dédiée : LBMA Country of Origin Data.↩

- La raffinerie sud-africaine Rand Refinery et la raffinerie australienne The Perth Mint rapportent leurs importations à la LBMA selon leur propre année fiscale (de septembre à août pour Rand Refinery et de juillet à juin pour The Perth Mint), alors que, dans son rapport consolidé, la LBMA attribue ces données à l’année civile suivante. Par exemple, les quantités d’or rapportées par Rand Refinery pour la période allant de septembre 2019 à août 2020 ont été attribuées par la LBMA à l'année civile 2020 (janvier-décembre).↩

- Cela se vérifie d’ailleurs à la lecture de documents officiels auxquels SWISSAID a eu accès, qui indiquent que la pureté de certains dorés issu de mines industrielles maliennes et exportés en Suisse est supérieure à 95 pour cent.↩

- Réponses de l’INSTAT à SWISSAID, 5 et 26 juillet 2023. Le rapport de l’ITIE Mali 2020 indique que 0,18 tonnes d’or artisanal ont été exportées du Mali vers les EAU cette année-là (ITIE Mali 2022: 114), ce qui correspond à ce que l’INSTAT a transmis à SWISSAID. En revanche, des chercheurs de Pact ayant reçu des autorités maliennes, plus particulièrement de la Direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence, des chiffres sur les exportations (totales) d’or artisanal du Mali en ont conclu que des quantités bien plus élevées avaient dû rejoindre les EAU, à savoir 0,28 tonne et 22,842 tonnes en, respectivement, 2020 et 2021 (de Haan, Diarra & Barry 2023: 8).↩

- Les chiffres de 2016 sont douteux. En effet, le poids d’or déclaré (15,28 tonnes) rapporté à la valeur commerciale déclarée (216,6 millions USD) donne un prix par kilogramme d’or (14'176 USD) très inférieur au cours international du métal précieux cette année-là (35'000 USD). Donc, soit le poids a été sur-déclaré (ce qui est peu plausible), soit la valeur a été sous-déclarée (ce qui l’est beaucoup plus). Les noms de certaines des sociétés impliquées dans le commerce de l’or entre le Mali et les EAU en 2016 sont mentionnés dans le rapport ITIE Mali 2020 (ITIE Mali 2022: 129, 130).↩

- Même en tenant compte des données transmises par la Direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence à Pact (0,28 tonnes en 2020 et 22,842 tonnes en 2021), la somme totale reste supérieure à 600 tonnes.↩

- Réponse de l’INSTAT à SWISSAID, 26 juillet 2023.↩

- Les estimations hautes que SWISSAID a retenu pour chaque pays limitrophe du Mali sont les suivantes : 32 tonnes pour la Guinée, 40 tonnes pour la Côte d’Ivoire, 12 tonnes pour la Mauritanie, 30 tonnes pour le Burkina Faso (une étude évoque le chiffre de 49 tonnes, que plusieurs experts trouvent peu réaliste, donc SWISSAID ne l’a pas retenu), 5 tonnes pour le Sénégal et 3 tonnes pour la Sierra Leone.↩

- En 2021, la Guinée a déclaré des exportations d’or d’EMAPE de 83,014 tonnes (et les pays de destination des importations d’or en provenance de Guinée encore plus élevées, à savoir 107,3 tonnes au total) alors que l’EMAPE d’or en Guinée ne produirait que 32 tonnes par année selon une estimation récente (MEEF & CASE 2021: 7). Comme la Guinée a exporté des quantités d’or d’EMAPE nettement supérieures à celles produites sur son territoire, elle aurait importé au moins 50 tonnes d’or des pays voisins. Cela signifie qu’il n’est pas possible que l’ensemble de l’or d’EMAPE non déclaré de la région ait convergé uniquement vers le Mali.↩

- L’or industriel africain n’est que rarement exporté vers les EAU. Dans le cas du Mali, comme mentionné ci-dessus, la grande majorité de l’or industriel est exporté à des raffineries LBMA et aucune raffinerie émiratie ne dispose de cette certification. Selon les rapports de l’ITIE Mali, seul 0,6 tonnes d’or industriel ont été exporté aux EAU en 2018 (ITIE Mali 2020: 102) et 0 en 2020 (ITIE Mali 2022: 113). Cela a apparemment légèrement évolué en 2022. L’or des mines industrielles exploitées par la compagnie minière russe Nordgold au Burkina Faso et en Guinée a été boycotté par les raffineries LBMA à partir de mars 2022. Comme le rapporte Africa Intelligence, cet or a été exporté à des raffineries émiraties en transitant par le Mali (Africa Intelligence: 2022). Cela s’est toutefois produit uniquement à partir de 2022 et ne fournit donc pas d’explication pour les 174 tonnes de 2021.↩

- Questionné à ce sujet, Resolute Mining, qui exploite la mine de Syama, a répondu qu’en 2021 l’or de cette mine a généralement transité par Zurich avant d’être exporté à Perth en Australie (réponse de Resolute Mining à SWISSAID, 23 mai 2023). De son côté, Barrick Gold, opérant la mine de Loulo-Gounkoto, n'a pas dévoilé le chemin emprunté par son or. Elle a toutefois indiqué que si l’or passe par un pays de transit, il n’est pas déclaré comme importation dans ce pays (réponse de Barrick Gold à SWISSAID, 26 juin 2023).↩

- L’une de ces hypothèses concerne la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID-19 : le blocage des chaînes logistiques en 2020 aurait contribué à la constitution de stocks d’or minier, qui aurait ensuite été exporté en 2021. Cette hypothèse est toutefois peu plausible, dans la mesure où les EAU rapportent des importations d’or très élevées en provenance du Mali (54,47 tonnes) et de Guinée (128,9 tonnes) en 2020 également. Une autre hypothèse se rapporte à la situation politique au Mali, en particulier aux deux coups d’Etat de 2020 et 2021 : selon un expert de l’EMAPE d’or au Mali, il est possible que, suite à la prise de pouvoir de la junte militaire, l'ancienne administration ait exporté de l'or qu'elle aurait stocké au cours des dernières années, afin de faire face à la situation économique difficile et en prévision de sanctions économiques (qui ont fini par être prises en 2022). Mais ce n’est pas un fait établi que le Mali possédait des réserves d’or importantes.↩

- Commentaire d’un expert de Pact sur l’analyse de SWISSAID, 18 septembre 2024.↩

- Entretien de SWISSAID avec Dario Littera, 17 juillet 2023.↩

- Entretien de SWISSAID avec Dario Littera, 17 juillet 2023.↩

- Jusqu’au milieu des années 2010, c’était plutôt l’or de Guinée qui était acheminé clandestinement vers le Mali. Mais deux désicions officielles ont eu pour effet une inversion des flux. Il s’agit de la décision prise par les autorités guinéennes en 2016 d’abolir leur taxe à l’exportation, afin d’endiguer la contrebande d’or de leur pays vers le Mali (GI-TOC & ONUDI 2018: 25), et de la décision prise par les autorités maliennes en 2017 d’appliquer une taxe à l’exportation d’or de 2 pour cent sur l’ensemble de la valeur commerciale (et non seulement celle des 50 premiers kilogrammes) (Enact 2019: 18).↩

- Commentaire d’un expert de Pact sur l’analyse de SWISSAID, 18 septembre 2024.↩

- Commentaire d’un expert du secteur extractif malien sur l’analyse de SWISSAID, 1er octobre 2024.↩

- Entretien de SWISSAID avec Dario Littera, 17 juillet 2023.↩

- Réponse de Marena Gold au groupe d’expert de l’ONU, 24 mars 2023, transmis à SWISSAID par Marena Gold.↩

- Réponse de Marena Gold à SWISSAID, 30 juin 2023.↩

- Entretien de SWISSAID avec Dario Littera, 17 juillet 2023.↩

- Entretien de SWISSAID avec Dario Littera, 17 juillet 2023.↩